南アルプス大縦走 光岳~三伏峠まで

はじめに

横浜店の齊藤・藤井の二名で夏休みをいただき、光岳から甲斐駒仙丈までを踏破する四泊五日の南アルプス大縦走を計画しました。

結果としては悪天の為二泊三日に変更になり、無念の中途撤退となりました。

今回歩いた南アルプス南部は主に中生代白亜紀の大陸の付加体によって構成されている山塊で、赤石岳に代表されるチャートや石灰岩などの海洋堆積物を3000m級の山中に見ることが出来る特徴的な地域です。

地球の長い歴史を感じながら歩きました。

一日目

縦走登山者の頼もしい味方、毎日アルペン号で京王八王子駅を24時に出発し芝沢ゲートへ向かいました。

途中伊那大島駅にて夜行バスから小型バスへ乗り換え、よくぞここにと思わされる山奥の道を三時間ほどゆられ、六時頃に芝沢ゲートへ到着します。

一日目は天気が良く、気持ちのいい風が吹く中を易老渡(いろうど)から1400mの登りが始まります。

①から順に⑩、⑳とカウントアップしていく標識を横目に(どこまでか心配になりましたが㉚が山頂でした)快適な道を雑談しながら登る事二時間半、易老岳に到着です。

展望がない地味な山頂広場に南アルプス南部に来たのだなと実感します

易老岳に荷物を一部置き、光岳へ。

「天空の楽園」とも名高いセンジガ原を通り、光小屋につくと光岳はすぐそこです。

光岳は易老岳と同じく展望はないですが、山頂の少し先にある光岩まで行くと南側の展望が開け、山深い南アルプス深南部が見渡せます。

天気が良かったのでイザルガ岳と仁田岳もついでに踏み、サクサク進んで茶臼岳を目指します。

「イザルガ岳」富士山が良く見えます

快晴の茶臼岳で写真を撮り、本日の宿泊地茶臼小屋に到着です。

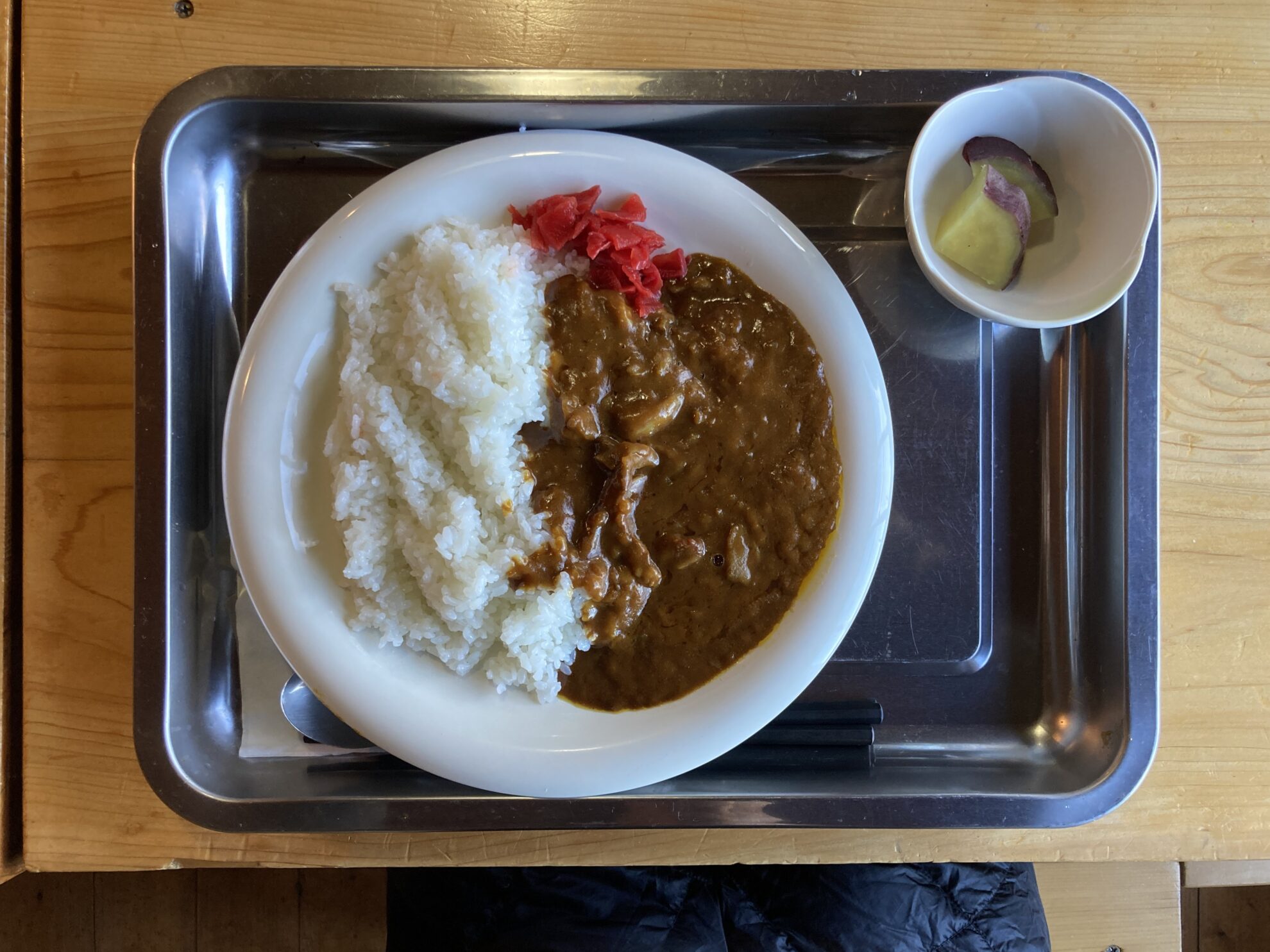

茶臼小屋名物のカレーをいただきました。ありがたい!

強風の中シェルターを張り一夜を明かします。

奥のハートは「赤崩」

二日目

長い行程を考慮し二時起床、三時出発のハードな一日です。

起きてすぐは良かったものの撤収時には雨が降り始め、加えて稜線に出ると眼鏡が飛ばされかねない強風が吹き荒れていました。

強風とたたきつける雨粒で一時進行方向を見失いますが、何とか脱線せず進み続けることが出来ました。

上河内岳を超え聖平小屋で一時休憩です。大変きれいな小屋とテン場でした。

小聖・前聖を超え(奥聖は巻きました)、兎岳・小兎岳・中盛丸山を過ぎて大沢岳を巻き百間洞山の家で一度休憩をしました。

山頂ダイジェスト

朝から歩き詰めで風雨にさらされて冷えた体に何でもないカップヌードルのシーフード味が染みます。

500m登って赤石岳到着です。天候も悪く先を急ごうかと考えていたところを、赤石岳避難小屋の方がお声をかけてくださり、ストーブもある小屋の中で休憩をさせていただきました。大変にありがたかったです。

雷によって砕けた山頂碑

体力気力共に十分回復し、一気に荒川小屋まで到着。休憩をして最後の荒川岳の登りに備えます。

何とか登り切って凶悪な急坂を下り、高山裏避難小屋まで歩いて二日目終了です。

結局25km獲得標高3000m超の長い一日でした。

手早くテン場の受付を済ませて晩御飯の準備をし、すぐ就寝です。夜中には雨も降り始めて苦しい一日でした。

今日唯一太陽が見えた時間でした

三日目

四日目の天候がかなり悪く、三日目の後半から崩れる予報だったため泣く泣く三伏峠から鳥倉登山口に下山です。

お世話になった高山裏避難小屋。リニューアル工事をしていました

鳥倉登山口は三伏峠からもほど近く、7月から8月いっぱいまで最寄りの駅やICまで直通の登山バスが一日二本出ているので、南アルプス南部の数少ない優秀なエスケープ地点です。

下山中に差し込む光を恨めしく思いながらも、「明日は暴風雨だ」と自らに言い聞かせ足早に下山です。

途中三伏峠登山口に到着し、バスの時間に余裕があったので雨でぬれた装備を乾かしながら他の登山者の方と雑談を楽しみつつバスを待ちました。

特長的な石灰岩の岩壁

終わりに

残念ながら二日短縮になってしまいましたが、南アルプスの巨大な山塊を前にして自分の限界を垣間見ることが出来たので、一つ収穫とします。

次回リベンジの際は愚直に鳥倉登山口からリベンジするのもアリですが、何か一癖あることもしてみたいものです。

横浜店 齊藤・藤井