1956年5月に日本隊マナスル初登頂成功から始まった戦後日本の登山ブームは、1960年代に入りプレ団塊/団塊世代らが登山の中心世代になるとそのスタイルは多様化を迎え、縦走登山・ハイキング・岩登り・沢登り・雪山登山・アイスクライミングといった現在に繋がる登山のジャンルが形成されました。また同時期、海外に遠征する日本人による先鋭的な岩壁登攀も精力的に行われ始め、そんな時代の真っ只中、カモシカスポーツは誕生しました。

カモシカスポーツのDNA

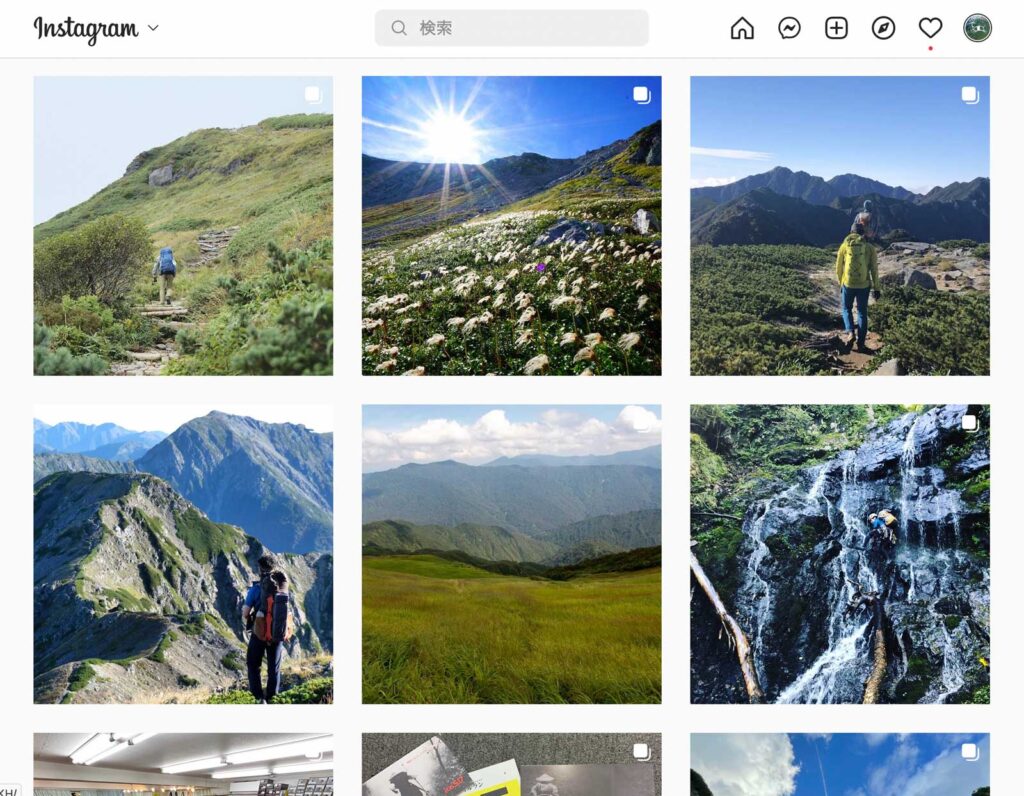

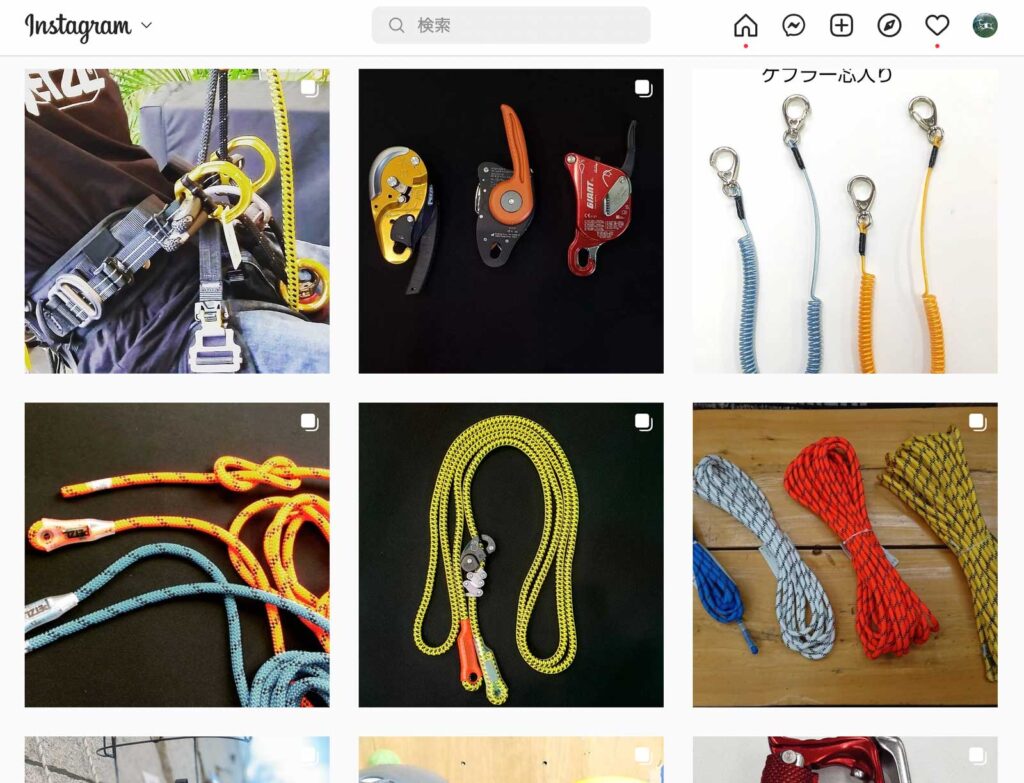

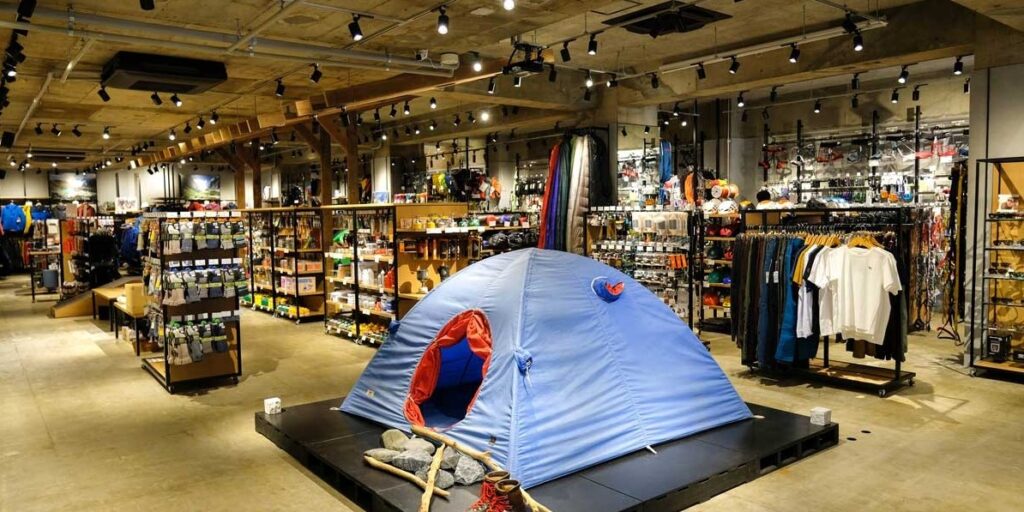

1964年の創業からわたしたちが一貫していることは、社員の一人ひとりが登山者・クライマーであることです。スタッフは、普段から連れ立って山に入り、様々な活動を行い春夏秋冬様々なスタイルでの山の経験値を蓄積しています。また、例年、社員研修として全店舗合同での登山を実施しています。 2018〜2019年には、新人スタッフの育成のため、アルピニズム発祥の地ヨーロッパアルプスと8000m峰へ導くエベレスト街道での新人社員海外研修も実施されました。 実際のフィールドで、何が必要か、何が安全か、何が快適なのかを知る人材を育て、それぞれが山で楽しむことで、わたしたちは「いかに山で機能するか」を基準に製品を選び抜く眼を磨きそのポリシーを日々実践しています。常に山が心の中心にあること。それがカモシカスポーツのDNAです。

カモシカスポーツ創業者の高橋和之は、週末に登山者の乗る夜行列車の待合場所などで山でどんな道具が必要かを尋ね回り、その後、山岳会の集会所に出向いて登山用品販売を行商する事業を1964年に開始。

起業時、高橋は自らの愛称「ダンプ」より「ダンプ商会」をその屋号としたが、その後、山の仲間と集まっていた喫茶店の名前「カモシカ」にちなんで改称し現在に至る。

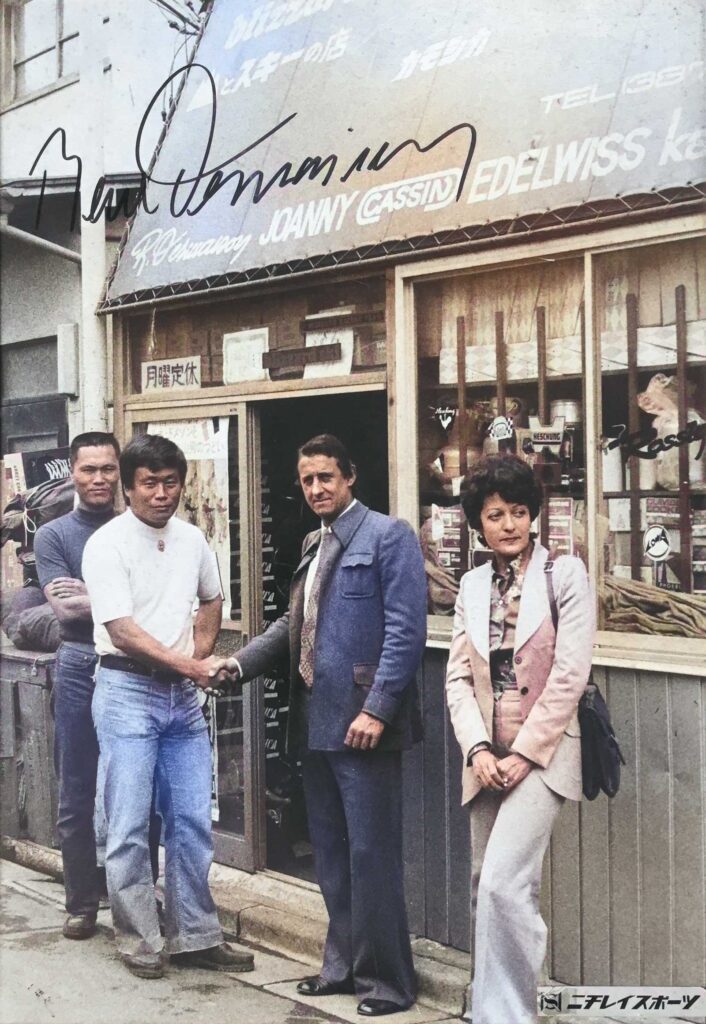

事業は軌道に乗り、1966年、東京都中野(現:中野区中野5丁目37付近)にわずか三坪ながらも店舗を構えるに至る。山岳会を通じた注文も多く入るようになるにつれ従業員も徐々に増えてゆき、この頃より兄の重明との二人三脚の経営が始まる。店舗には、モンブラン最難関ルート「フレネイ中央ピラー」を1967年に初登攀したフランス人クライマー/ルネ・デメゾン氏が訪問するなど、その知名度は上がっていった。

高橋はオリジナル製品の開発とフィールドテストに邁進し、1972年に厳冬期用ドーム型テント「エスパース」の販売を開始。当時の冬山用テントの主流はウィンパー型や蒲鉾型だったが、それらは自立性がなく、低い居住性能・嵩張る収納・重量などの問題もあった。エスパースは、それらの問題をドーム型にすることで解決、更に当時として画期的な「高い耐風性」を得ることにも成功。発売後もヒマラヤ遠征のフィールドテスト等で高橋が開発と改良を重ねた結果、現在に至るまで山岳稜線の耐風性能と耐久性においてエスパースシリーズは非常に高い信頼を得ている。(写真:1971年日本マナスル西壁登攀隊 マナスル西壁登攀報告書1974年刊-掲載広告/1976年9月号山と渓谷広告/1975年・1979年前後のエスパースカタログ)

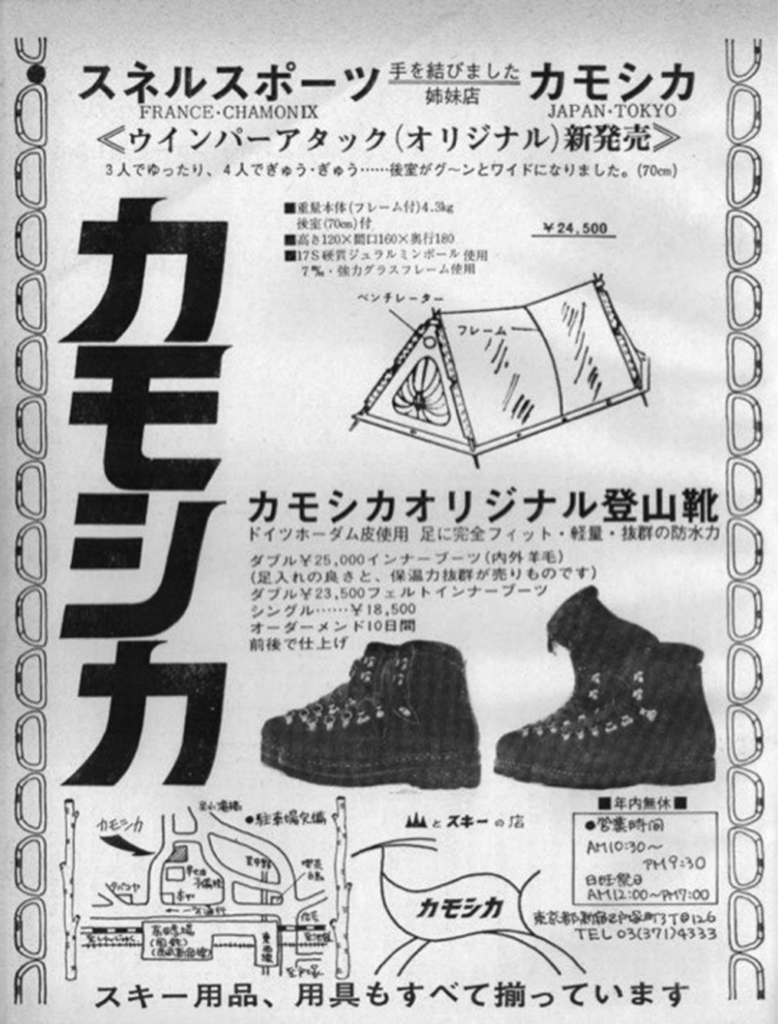

カモシカスポーツオリジナルの登山靴・ザック・ウェアの開発に注力し販売を開始(1981年にエスパースを中心とする登山製品の企画開発事業は株式会社ヘリテイジへ移管)。(写真:山と渓谷1978年5月号/1982年カモシカスポーツカタログ)

当時はまだメジャーではなく素材としての扱いも難しかったGORE-TEX®の防水防風透湿性に着目した高橋は、業界の先駆けとしてGORE-TEX®を採用したレインウェアを製造し3月より発売開始。製品は、多くの登山者に驚きと共に迎えられました。(写真:山と渓谷社1978年4月号広告)

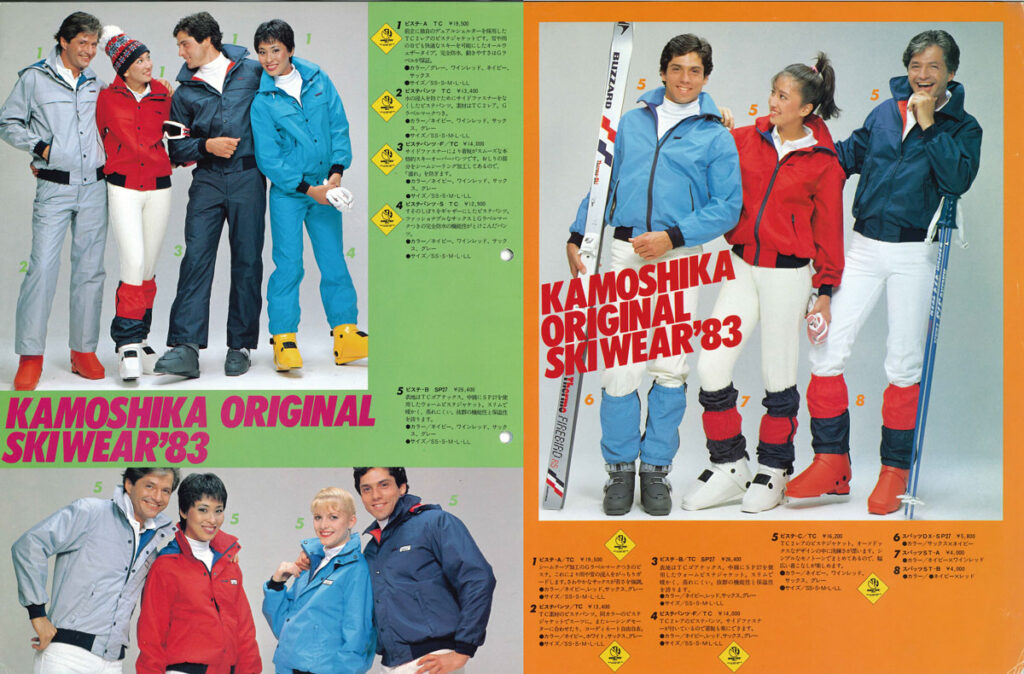

「スキーの店(高田馬場東口店)」を高田馬場1丁目に新規オープン。後に、この店舗はテニス用品も取り扱う「スキー・テニスの店」へ改称。(写真:カモシカオリジナルスキーウェア1983)

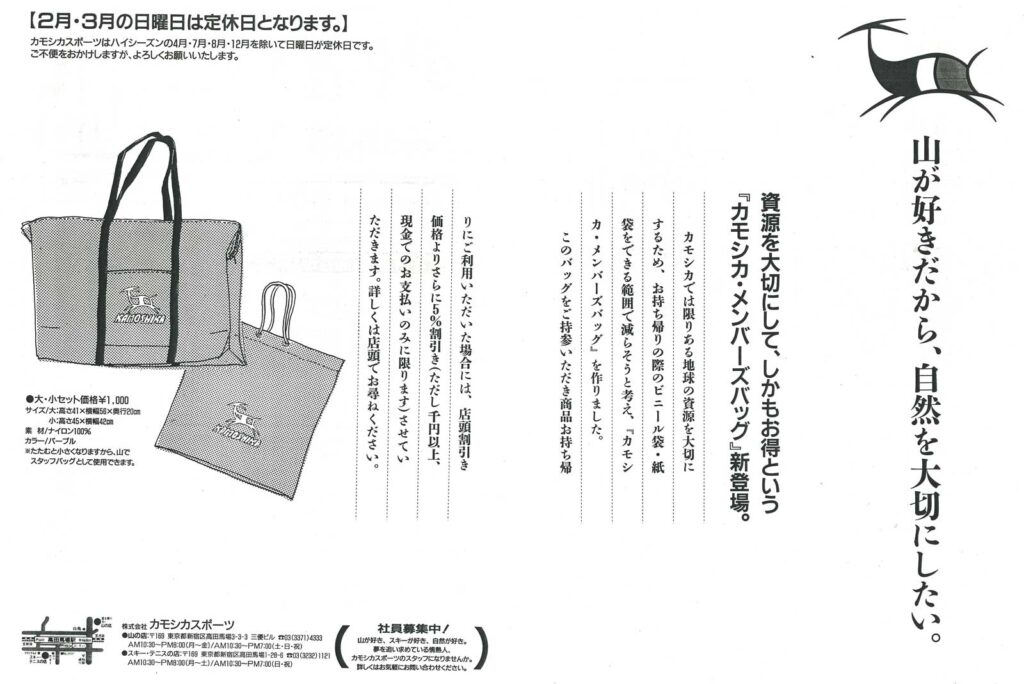

バブル景気後期、環境負荷の意識がまだ広く根付いていない時勢ではあったが、使い捨てのレジ袋を削減するべく登山アウトドア業界初のエコバッグ会員制度「カモシカメンバーズバッグ制度」を11月より開始。制度は現在に至るまで会員制度を継続し、2020年までに累計192万枚のビニール袋を削減(店舗では2020年よりビニール袋から紙袋に転換)。

地元の方と登山の行き帰りのお客様に、より便利にご利用をいただけるように、7月23日「山の店・穂高店」を松本市和田へ移転し「山の店・松本店」としてオープン。